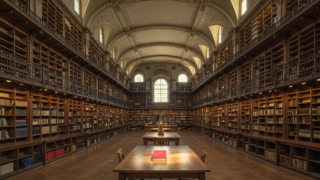

読書

読書 翻訳された海外書籍が心にすっと入ってこない理由とは?

海外の書籍を翻訳で読むとき、どうしても心にすっと入ってこないという経験をしたことはありませんか?これは、翻訳作業や文化の違いなどが原因となっていることが多いです。今回は、その理由について詳しく解説していきます。1. 翻訳のニュアンスの違い翻...

読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書