読書

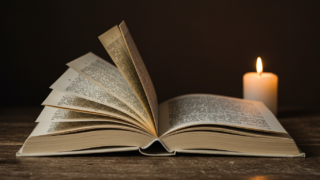

読書 1日10分の読書の効果とは?毎日少しずつ読書を習慣にする理由

「1日10分の読書」は、忙しい日常の中で実践しやすい読書習慣として、多くの人に勧められています。この記事では、なぜ1日10分の読書が有益で、どのような効果があるのかについて説明します。1. 少ない時間でも読書の効果は大きい1日10分の読書は...

読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書  読書

読書